ネット記事で、「学校で、こんな場面を目にしませんか」ということで、以下のような文が掲載されていました。

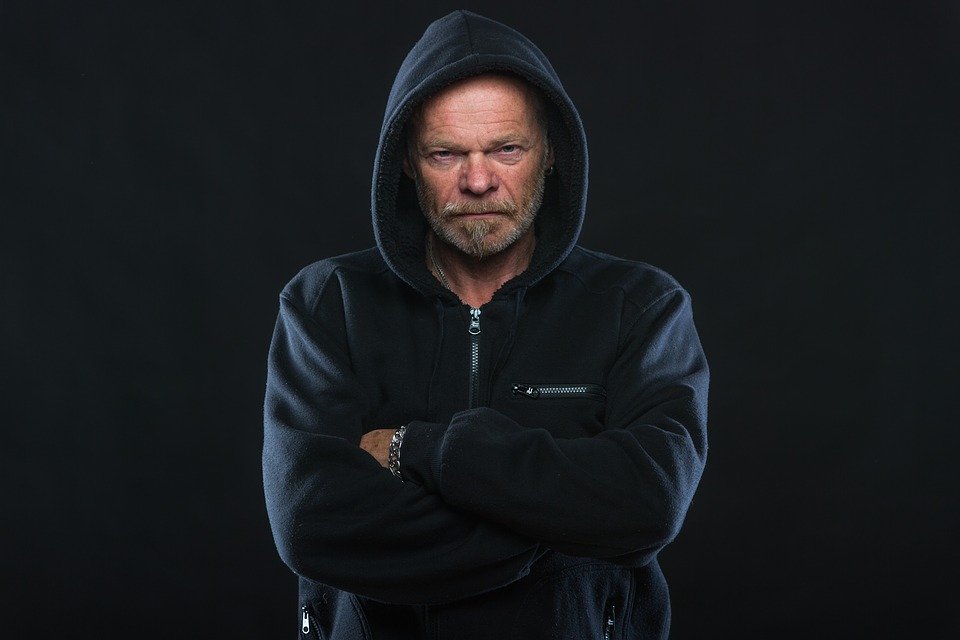

「こんな場面、学校でよう見かけませんか?言うことを聞かない子どもたちに、いわゆる「怖い」とされる先生が声をかけたら、言うことを聞くということが。そして、この怖い先生は、自分が『指導力がある』と思い込んでいたりしませんか?こうした、とんでもない勘違いがまかり通っていたりします。」

【考えてみて欲しいこと】

・自分は納得していなくても、世の中には「やってはいけないことがある」。

・世の中は自分を曲げて、合わせなければならない場面がいくつもある。

・子どもは大人に守られないと生きていけない「弱い存在」であること。

・怖いとされる先生は、子どもを抑圧して言うことをきかせているだけなのか

【近年の学校】

学習する人が意欲的になれるように、分かる楽しさが感じられるように、人権尊重で、気持ちに配慮して…。

確かに、楽しくて、嫌なことがなくて、能力が高くなったらいいなと思います。でも、なんだかこれってサードキャリアを考える人の学習環境の理想みたいだなーと思います。もう、年をとったら広がる人間の器なんか若者ほど広がらないし、自分ができる範囲のことをしっかりやれりゃいいんじゃないって。

また、「大人になったら必要だから、学校に行っているうちにやっておけ」が増えてきました。昔は、「学校は子どもの世界を大事にするところ」なんて言って、大人に踏み込まれない価値観や関係を大事にしていたこともありました。今は、それを前面に出すと、「学習指導要領に則ってください」、「大人になったら困るでしょ」、「個人の価値観を持ち込まないで」、「学校の常識は社会の非常識」なんて言われるし、学校はかくあるべしと言う先生はほぼいなくなりましたね。

【環境の変化に適応する準備】

子どものときは自己中心性があって、見えている世界は狭くて、物事の良し悪し、状況判断がうまくない。それが少しずつできるようになってくる、分かるようになってくるには酸いも甘いも含めた経験が大事だと思うのです。大人の世界を子ども時代に持ち込むのも限度問題はあると思うけれど、無菌培養みたいなことをして、その後の生き方を誰がサポート支援するの?と思います。

【怒鳴る】

感情に任せて怒鳴る先生もいると思いますが、怒鳴っている=怒鳴ることが指導と思っている、という訳ではありません。怒鳴る先生はそういう人で、怒鳴らない人は良い指導をする人とは限りません。

理由があろうとなかろうと、理解できようとできまいと、これはダメだ!と考えて強い語気で指導する先生はいます。私も必要だと考えれば、問答無用キャラになるときがあります。客観的に見たら、「怒鳴っている」「怒っている」と見えるでしょう。それが、今はひとくくりに「不適切な指導」と言われます。

これはこんな理由で良くないよ、こうして欲しいの、と一方的に説明して、「ウン」と言わせる先生は、時に子どもの理解を得ながら指導できる優秀な先生と思われることがあります。見栄えのいいポーズが得意な先生で、理屈が通用しないケースになったら雲隠れして、他の先生に指導を丸投げすることがありました。(自分の理想が全てにおいて通用しないことを、よく理解されているのは正解)

どっちがいいんでしょうね。

それもすべて人間の営みのなかにはあることです。大事なことは適応すること、自浄作用を働かせること、どちらかに振れすぎないことだと思うんです。

いろんな教育観や指導観に触れること、自分の考えをもつこと(それも変化していきますが)は大事です。ただ、そう思ったら、矛盾がないか、副作用は何か、考えることが大事です。

万人が認め、万人に効果がある指導など、いくら考えても見つかりません。何を見つけるかというと、叩かれようと、流されようとも、自分がこれだと信じられる核じゃないかなと思います。それが…今の時代を生きる先生にとって大事なことなんじゃないかなと思います。