こんにちは、雑賀孫市です。

今日は、新しい学校に行ってから、言ってはいけない言葉を1つ紹介します。

【学校とは】

何人もの教員が集まる職員室は1つの船です。 いろんな価値観があり、いろんな専門性が入り混じっています。 そんななかで、好むと好まざるにかかわらず、そこに帰属しています。 学校といっても、校種によっても違います。

同じ校種であっても地域によって、管理職の経営方針によって、 その学校の伝統(惰性も含め)、校舎などの環境からできたルール、 教員の価値観、によって、様々なやり方があります。

【言ってはいけない言葉】

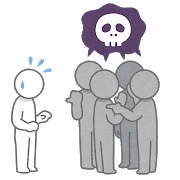

言ってはいけない言葉、それは「前任校ではこうだった」です。 これを言うということは

・この学校のことは分からないけれど、私はおかしいと思う。

・私が思うルールが正しくて、この学校はおかしいので受け入れ難い。

・私はこの学校を変えようと考えている。

などと「同調」を拒むことになり、ヘタをすると異端視されて居場所がなくなります。

同様の言葉に、「〇〇学部にいたときは、こうだった」があります。

学部持ち上がり(小⇒中、中⇒高)の先生が使う言葉で、どうしていいか分からないとき、 とりあえずこうしてみたら?ということなら受け入れられますが、 新しい学部として指導をどうするか試行錯誤していたり、指導方針が固まってきたりしたところで その言葉を使うと、反感を買うことがあります。

私が言われたときは、惰性でやっていた指導だったので、論理的に論破してさしあげたら、 それ以降言われなくなりました。(科学は屁理屈と感情を吹き飛ばすのに有効です。)

【逆手にとる】

理由が分かれば、「前任校ではこうだった」を逆手にとって、一気に同僚性を高めることができます。

「前任校のときはこうだった⇒しかし、それはおかしいと思っていた⇒この学校はちゃんとしている」 場合によっては逆効果なので、あまりおすすめしませんけど。

【どう生きていくか】

良かろうと、悪かろうと、あなたはこの学校の一員になりました。 変えるかどうかは後にして、何が悪しきルールの原因になっているか、 悪くてもそのルールに縛られる理由は何か、それを調べるために 現任校のことを知り、その中で仕事ができるようになる必要があります。

学校のことが分からなければ、どう仕事をすすめていいか分かりません。

仕事で孤立するだけでなく、敵対する人をつくると、難しい仕事が強引に振られてきたり、

仕事から取り残して協調性のない人材だと吹聴する人も出てきたりすることがあります。

学校のことや仕事の仕方が分かれば、為すべきことをやって、理性的に上司に報告、これで完了です。

http://magomago1.org/makingofteacherteamlikebasketballteam202004/

前回のブログは、「105)学年教員編成は、バスケットボールのチーム作りと似ている」でした。

http://magomago1.org/schoolmovedbycorona202004/

次は、「107)コロナウィルス対策から、学校とは何か考えました。」です。