こんにちは、雑賀孫市です。

今日は、知的の特別支援学校で見られる座り方について書いてみます。

【通常学校】

おそらく、多くの方がイメージする通常学校で児童・生徒が座っている姿は

このような感じではないでしょうか。

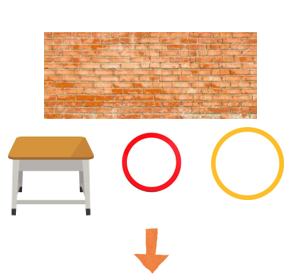

このような並び方について、

長所

・たて、よこのラインが明確なので、配布物を配る時便利。

・規則的で、導線があるので、教員、児童生徒ともに移動しやすい。

・教員が全体を見渡しやすい。

・グループをつくるとき、人数分けがしやすい。

短所

・対教員の授業になりがち。

・児童生徒同士の交流がしにくく、学び合う空間がつくりにくい。

・教員の過剰な管理が起こりやすい。

教室以外で集まる時も、学年ごと2列にする、 椅子を並べて座るエリアを指定するなど、 バラバラにならないように、ある一定の基準を設けていると思います。

【支援を要する児童生徒の場合】

教員が配慮する点について、以下のようなものがあります。

・立ち上がって、走る

・物を投げる

・たたく

・ける

・注意が持続できず、気の紛らわし方が分からない

・集団での授業でやっていることが分からず、気の紛らわし方が分からない ・頼まれていないのに、勝手に教員の手伝いをしようとする

・自分だけが、とにかく活躍したい

・教材をかき回す、机から落とす

・机や椅子を倒す

これらは主に、社会性、自己中心性や、ストレス耐性などに関係すると思いますが、 とにかく、忘れてはいけないのが、「教育課程を、安全に実施する」ミッションです。 なので、多少教員の人数が少なかろうと、動けない先生がいたとしても、その場を 完結させなければならないのです。

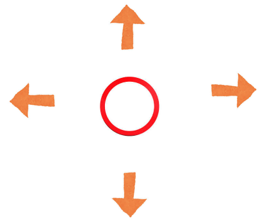

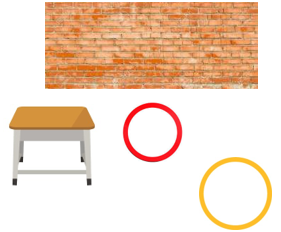

【ポジショニング】

教員と児童生徒が一同に会するとき、一緒に座ります。

どこに位置取りをするかは、児童生徒の実態と、教員の体力(敏捷性、筋力等)次第です。

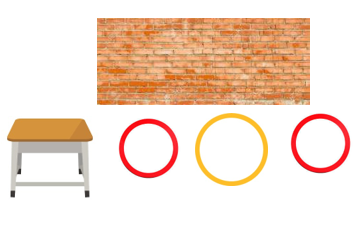

なので、この先生がうまくやっているから、この方法がいいとは言い切れません。 人数比を考えると、ここまではなんとかなる、これ以上は無理、と状況に合わせてどこまで できるのか判断できるようになりましょう。

また欲を言えば、他の先生がどれくらいのゾーンディフェンスを敷いているか、 その守備範囲にウィークポイントはないか、見ることでサポートや配置入れ替えができるようになったら なお良し、です。 ①障壁がなければ、自由です。

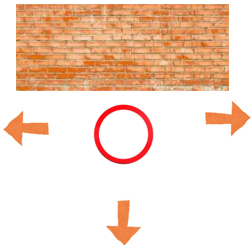

キーワードは、向き、壁、机、人、です。

そうして、立ち上がるには初動があり、頭を下げないといけないので、その分対応する時間ができます。

このような教員の付き方には人権侵害だ、児童生徒の思いを押さえつけている、といった批判があります。

その場にいながら、児童生徒を観察して、「この子は授業を聞いているのか、その場にいることができるか」 経験則と試行錯誤が大事なのですが、今どうするかは付いた教員の力量と人間関係が決めます。 打つ手がないときは上記のことを参考になさってください。

https://magomago1.org/differencebetweenschoolandmedical202002/

前回のブログは、「49)作業療法士だった私が学校に入って怒っていたこと」でした。

https://magomago1.org/morningmeeting202002/

次のブログは、「51)特別支援学校で行っている朝の会(決定学級での指導)」です。